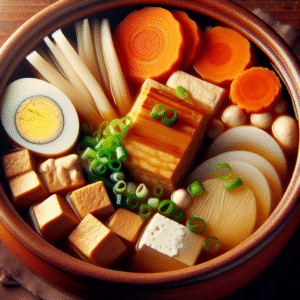

1. 関東煮とは?

関東煮(かんとだき)とは、日本の伝統的な煮物料理の一つで、特に関西地方で広く親しまれている。名前から想像できるように「関東風に煮る」ことを表しているが、実際には関西流の味付けが特徴的なおでんを示している。関東での「おでん」とほぼ同様の料理だが、地域により使われる具材や味の違いが見られるのが興味深い。

この料理の最大の特徴は、味の決め手となる出汁(だし)である。昆布やかつお節から引き出される旨味が具材に染み込み、全体としてさっぱりとした風味を醸し出す。さらに地域や家庭単位で醤油やみりん、酒を調味料として使うことで、各々の個性が光る味わいに仕上がる。基本の具材としては、大根、こんにゃく、ちくわ、卵、昆布、豆腐などが挙げられるが、例として関西では特に牛すじが好まれて使われている。有名な具材を基本としつつ、各地域の特有の素材を取り入れることで、千差万別のバリエーションが生まれている。

関東煮の歴史は古く、江戸時代から明治時代にかけてすでに親しまれていたとされる。当時の屋台文化の中で、夜の飲み歩きの締めくくりとして多くの人に愛された。関西地方で「かんとだき」と称され、庶民の味として現在もその地位を保っている。また、家庭ごとに異なる味や具材を楽しむことができるのも、この料理の魅力の一つである。

地域ごとの味の差異は、まさに関東煮の奥深さを映し出している。関西では出汁を生かした薄味、一方関東では濃口醤油を主体にした味付けが一般的だ。また、関東では練り物の多様性が見られ、例えばはんぺんが頻繁に用いられるが、具材が多様であるのもこの料理の強みである。地域差に富む変化が、おでんを飽きさせない理由の一つといえる。

料理としての関東煮の魅力は、そのシンプルさにある。素材を選んでゆっくりと煮込むだけで、豊かな味わいが生まれる。寒い季節には特に身体を芯から温める役割を持ち、家庭でも屋台でも楽しめる、まさに国民食と呼ぶにふさわしい。日本の文化と歴史に根ざした関東煮は、今でも多くの人に愛され、家庭料理としてもまた試してみる価値がある。

2. 関東煮の特徴的な具材とだし

関東煮は、その名称から「関東風の煮物」と誤解されがちだが、主に関西地方で親しまれている煮込み料理であり、広義にはおでんの一種と捉えられる。特徴的なのは、出汁に昆布やかつお節を使用し、風味豊かな味わいを引き立てる点である。この出汁は、具材の旨味を最大限に引き出し、さっぱりとした香りを楽しませる。

具材に用いるのは、大根やこんにゃく、ちくわや卵といった基本的な食材であり、これらが出汁の染み込むことで一層の深みが増す。また、関西では牛すじを加えることが一般的で、その柔らかさと旨味が人気を集める要因となっている。これらの具材が、出汁と相まって豊かな味わいを生むのだ。

さらに、味付けには醤油やみりん、酒がよく使われる。これにより、甘みとコクが増し、家庭によっては独自の風味を楽しむことができる。地域や家庭ごとに変化を持たせることで、関東煮は多様性を持ちながらも、誰もが親しみやすい料理として愛され続けている。寒い冬には特に美味しさが際立ち、体を温める一品として重宝される。

3. 関東煮の歴史と文化的背景

屋台文化の栄える中、夕刻から夜にかけての街角で、しんしんと夜気に溶け込む湯気の中、人々は温かな一椀の関東煮を求めた。

飲み会の最後の締めとして、または労働後の慰労として、関東煮は厚い支持を受け、特に関西では多くの人びとにとって欠かせない存在となった。

関西圏では「かんとだき」として親しまれ、すっかり庶民の味として定着したのだ。

\n\nさらに時を経て、関東煮は地域や家庭により様々にアレンジされるようになった。

たとえ「関東煮」という名を共通点として持っていても、その味わいは家庭や地域によって多様である。

家庭ごとに異なる伝統的な味付けや、地元でしか手に入らない特有の具材が、その家庭や地域の個性を際立たせている。

一部地域では、牛すじや豆腐などの具材が人気を博しており、こうしたローカルな要素が関東煮の奥深さを一層際立たせている。

\n\nまた、異なる地域の関東煮を食べ比べることで、その文化的多様性を味わう楽しみもある。

薄口の出汁で調理される関西風と濃厚な味わいの関東風、それぞれの魅力を知ることは、単なる食事に留まらず、その背景にある地元文化への理解を深める機会となるのだ。

このように、関東煮には歴史と共に育まれてきた深い文化と、それを継承し続ける人々の息吹が息づいているのである。

4. 地域ごとのおでんとの違い

関西の関東煮は、昆布やかつお節をたっぷりと使った出汁が効いた、さっぱりとした薄味が特徴である。対して、関東のおでんは、濃口醤油をベースにした深みとコクのある味わいが特長だ。関東地方では練り物、特にちくわやはんぺんが頻繁に用いられ、地域ごとに異なる具材や味付けが見られる。

また、関西では牛すじが定番の具材として親しまれているが、関東ではあまり見かけない。両地域の違いは具材の種類だけに留まらず、味覚や食材へのこだわりにも現れている。おでんという一つの料理が、こうして多様な形で楽しまれる理由の一つは、各地の風土や文化が影響しているからだ。

この地域差は、おでんが単なる料理ではなく、地域色を帯びた文化の一部であることを物語っている。また、地域ごとのバリエーションのおかげで、おでんは常に新しい発見や楽しみを提供し続けてくれる。味わいの違いを楽しむことができるおでん巡りは、日本の食文化を深く知るうえで非常に魅力的な活動となる。関東煮やおでんを実際に味わい、その背景にある文化を感じることは、日本文化の多様性を実感させてくれる。

5. 最後に

その名は「関東風に煮る」を意味しますが、実際には関西のおでんを指します。

関東地方では「おでん」として親しまれていますが、用いる具材や味付けは地域により異なります。

関西では出汁(だし)を効かせた薄味が特徴で、牛すじなどを加えるのが一般的です。

一方、関東では濃口醤油に基づく味付けが多く、はんぺんなどの練り物を用いることが多いです。

これにより、地域特有の個性が生まれています。

江戸時代から明治にかけて、関東煮は屋台で提供され、夜の飲みのシメとして親しまれました。

庶民の味としての歴史を持ち、家庭では独自の味付けが楽しまれています。

シンプルでありながらも出汁の風味を活かした奥深い味わいが魅力です。

また、寒い季節には体を芯から温める料理として、その存在感が際立ちます。

近年では、関東煮の多様な楽しみ方が広まっています。

家庭で手軽に作ることもでき、地域ごとの味を楽しむために旅行するのも一興です。

日本の文化に根付いた料理である関東煮は、シンプルながらも深みのある魔法のような存在で、どの地域でも愛されています。

その一方で、新しいアレンジや具材が加わり続け、進化を続けています。

関東煮の魅力は、地域ごとのバリエーションによって無限大です。

それぞれの地方で異なる具材や味付けを楽しむことで、豊かなおでんの世界が広がります。

あなたもこの冬、温かい関東煮で心も体も満たしてみてはいかがでしょうか。