さて、いよいよ竿燈です。

ジンギスカン、鶴の湯、以外にも田沢湖に寄って、知る人ぞ知るような場所をいちいち巡り、秋田駅に着いたのが19時半過ぎ。

既に演技は始まっていて、人混みに飲まれるように竿燈大通りの真ん中辺りに。

立ち止まって少し見ていたら、歩道脇の観客(お姉ちゃん2人)の両脇に僅かな隙間を発見。「お姉さん、ちょっと寄ってくれへん?」と関西人のド厚かましさで、何とかねじ込ませてもらう。

「地元の人ですか?」、「はい。友達が出るんです」、「へえ」、「そちらは?」、「ああ、東京からでおます」、「え?」、「かんとうだけにね。カント~~~」と会話を楽しみたいなと思いながらも、演技に集中。

技の凄さは、もうどこでも目に耳に入るので、私は別の視点から。

それは、あの提灯。昔ならいざ知らず、「今は電球とかLEDやろな」と思っていたら、休憩時間中にチャッカマンを持って回る人が。えっ、と思っていたら、ロウソクを持った人も。そう、大きな竿燈なら1本(「本」で数えるらしい)に数十個ある提灯全てが。

この日は風が強く、倒れてしまう竿燈が続出するなか、炎上することもなく、ましてや、周りに飛び火することも皆無で、もの凄いハイテクで対策されているんやろなと、変な感動を覚えました。(案外、ローテク?あるいは何も考えていない結果オーライというのがホンマのとこか?)

演技の後は、演者とお話/記念撮影したり、小さい竿燈を実際に持たせてもらったりの「ふれあい竿燈」という時間が。

「幼若(ようわか)」という一番小さいのを持たせてもらうも、全然バランス取れず。しかも、5kgしかないのに老体にはなかなかのお母さん、いや重荷。(オモニ違い)

一番大きい「大若」は50kg!ひえ~。参りました。

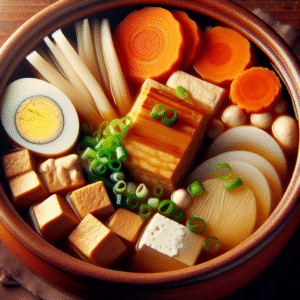

「かんとう」で思い出しましたが、子供の頃は「おでん」のことを「関東煮(かんとだき)」と呼んでました。

違いはあるようでないようで。

因みにAIさんとってはあるよう。(どっちがどっちか知らんけど)