1. 真田氏とは

真田氏の中でも特に有名なのは、真田昌幸とその息子たち真田信幸(のちの信之)、そして真田幸村(信繁)である。これらの武将たちは、戦国時代において華々しい戦績を残した。初めは甲斐の武田氏に仕えるも、武田氏の滅亡後は豊臣秀吉、そして徳川家康へとその仕える主を変えながら、その独立した存在で際立った。

とりわけ、真田幸村の名は多くの歴史ファンに知られている。彼は、名高い大坂の陣において「日本一の兵」と評され、その実力を天下に示した。彼の戦いぶりは、大坂冬の陣・夏の陣での『真田丸』と呼ばれる布陣に象徴され、少数の軍勢ながら徳川軍を窮地に陥れた。

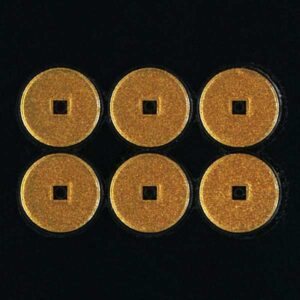

真田氏の魅力は戦場での武勇にとどまらず、彼らの生き様や志にも表れている。そのため、多くの物語の題材ともなり、彼らの活躍は現代にも響いている。また、真田幸村にちなんだ地や名跡には多くの訪問者が訪れ、真田の名は風化することがない。歴史に根ざした誇りが今もなお、多くの人々に影響を与え続けているのである。彼らの家紋である六文銭が今もなお、人々に愛され続けているのは、真田氏のその歴史的評価に他ならない。

2. 六文銭のデザインと意義

仏教における六道とは、天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄の六つの世界を指す概念である。江戸時代には、人々は死後六道を巡ると考えられており、その旅を無事に終えるための渡し賃として六文の銭が必要だと考えられていた。つまり、六文銭には死後の安らかな旅立ちを願う意味が込められていたのである。

この六文銭を家紋とした真田氏は、戦国時代において特異な存在感を放った。特に有名なのは、真田昌幸、その息子である真田信幸、そして真田幸村である。彼らは武田家に仕えていたが、その後独立し、戦国の世を巧みに渡り歩いた。六文銭という家紋は、彼らの生き方や信念を象徴すると考えることもできる。

真田幸村は「日本一の兵」とも称され、特に大坂の陣での活躍が知られている。歴史の中で伝説的な戦術を駆使し、少数の兵を率いて大軍を相手に奮戦した幸村は、多くの人々の心を惹きつけた。また、彼の築いた真田丸や九度山の真田庵など、現在でも多くの人々が彼に触れるため訪れる。

六文銭の家紋は、現代においてもイベントや商品として広く親しまれ、真田氏の名声と評価を今に伝えている。

3. 真田昌幸とその子孫たち

彼の息子である真田信幸(後の信之)は、その父昌幸と共に戦国を戦い抜いた。彼の軍略は親譲りであり、特に徳川家康と対峙した上田合戦での戦術は圧巻であった。この戦いでの奮闘は、真田家の名を歴史に刻む一つの要因となった。信幸はまた、家康の信任を得て、信州上田藩の初代藩主として真田家を存続させる役割も果たしている。

真田幸村は、父や兄からその才覚を受け継ぎ、日本一の兵と称されるまでに成長した。大坂の陣では、「真田丸」という布陣を敷き、数に劣る兵を巧みに操った。彼の戦いぶりは敵味方を問わず賞賛の的となり、彼独自の力強い生き様は、多くの物語や演劇の題材として今も色あせることがない。幸村の勇姿は、戦国の荒波を生き抜いた真田一族の象徴であり、その影響は現代にまで続いている。

4. 真田幸村の伝説

真田幸村が活躍した大坂の陣は、1614年から1615年にかけて繰り広げられた戦役で、豊臣氏と徳川氏の争いが激化した時代背景に位置する。この戦いにおいて、幸村は『真田丸』と呼ばれる防衛陣を構築した。この布陣は、槍や弓を巧みに使い、少数の兵でも徳川軍を翻弄することができるよう設計されていた。この戦術は、数で劣る側がどのように工夫し戦うべきかを示す好例であり、歴史に名を刻むこととなった。

彼の名はまた、その志と生き様によっても人々の心を捉えた。幸村の人生は戦う意志に満ち、また忠義を尽くすために生きる武士としての心構えを体現していた。彼の志は、単なる武勇に留まらず、困難な状況にあっても信念を曲げず戦い抜く姿勢にあったのだ。こうした生き様は後世に伝えられ、多くの物語やドラマの題材として取り上げられることとなった。

さらに、戦場での活躍のみならずその地形的な影響すらも、彼の伝説を形作る要素の一つである。彼が関与したとされる大阪城は、真田丸の名を冠した一部構造物として現代に残され、彼の死地となった九度山には多くの観光客が訪れている。こうした史跡は、彼の歴史的功績を直に感じる場所として、多くの人々に知られているのである。

真田幸村はその名単に勇将としてだけでなく、その智略と志の高さによっても、今なお多くの人々に強い印象を与えている。彼の活躍は、時代を超えて多くの者の心を激しく震わせるものである。

5. まとめ

特に、小説やドラマの世界では、彼らの生き様や戦術が数多く描かれ、多くの人々を魅了してやまない。

真田幸村をはじめとする真田一族の物語は、戦国時代のダイナミズムや独立心を象徴するものとして、今もなお脚光を浴び続けているのだ。

\n\n小説やドラマ以外にも、真田氏の象徴である六文銭は現代の様々な場面で利用されている。

このシンボルは、単に視覚的なデザインとして優れているだけでなく、深い歴史的背景を持ち合わせている。

たとえば、六文銭を用いたイベントや商品展開は、歴史や文化に親しむ入り口となり、地域活性化にも寄与しているのである。

\n\n特に、六文銭をあしらった商品は観光地で人気を博し、訪れた人々に歴史の一端を手軽に感じさせるものとなっている。

イベントでは、観光客が参加しやすいよう工夫が凝らされ、真田氏の物語がより身近に感じられる。

しばしば行われる六文銭をテーマにした祭りは、それを取り巻く人々のコミュニティ形成にも一役買っている。

\n\nこのように、真田氏と六文銭は過去の戦国武将の域を超え、現代の社会においても多くの影響を及ぼしている。

その存在は、単なる歴史の遺産としてではなく、生きた文化として人々の心に息づいているのである。