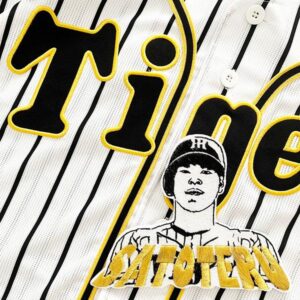

1. 桂枝雀の生い立ちと背景

桂枝雀は、日本の落語界に旋風を巻き起こした人物である。

彼は昭和から平成にかけて、多くのファンを魅了する独自のスタイルを確立した。

このスタイルは、師匠である桂米朝から受け継いだ伝統と自身の革新性を融合させたもので、演者と観客の境界を曖昧にする独特の間と話術を特徴とする。

彼の演じる座は、木の枝が風にそよぐように軽やかでありながら、観客の注意を逸らすことなく引き込む力を持っていた。

\n\n桂枝雀の背景には、彼が様々な名人から学ぶという経験がある。

彼は伝統的な落語の枠に留まらず、新しい要素を大胆に取り入れることで、ジャンルの可能性を広げた。

彼のステージには、喜劇、ドラマ、さらには哲学的な要素さえ感じられ、一度足を踏み入れた観客を最後まで飽きさせない。

\n\n彼が残した影響は大きく、その情熱は多くの弟子たちに受け継がれている。

桂枝雀門下では、彼の教えを基に新たな試みが続けられ、その革新性は日々洗練されていく。

彼の死後も、人々は彼の作品や録音を通じて彼の芸術を知り、楽しむことができる。

そのようにして、彼の名は決して色褪せることなく、むしろ時代ごとに新たな輝きを放ち続けている。

\n\n伝統と革新の絶妙なバランスを保ちつつ、桂枝雀は笑いという普遍的なテーマに対する新しいアプローチを提案してみせた。

それは彼がただの伝統芸能の継承者で終わらず、真に時代を画する革新者であったことを示している。

落語の未来においても、彼の存在は常に指標であり続け、その遺産はこれからの演者たちの指針となり続けるだろう。

彼は昭和から平成にかけて、多くのファンを魅了する独自のスタイルを確立した。

このスタイルは、師匠である桂米朝から受け継いだ伝統と自身の革新性を融合させたもので、演者と観客の境界を曖昧にする独特の間と話術を特徴とする。

彼の演じる座は、木の枝が風にそよぐように軽やかでありながら、観客の注意を逸らすことなく引き込む力を持っていた。

\n\n桂枝雀の背景には、彼が様々な名人から学ぶという経験がある。

彼は伝統的な落語の枠に留まらず、新しい要素を大胆に取り入れることで、ジャンルの可能性を広げた。

彼のステージには、喜劇、ドラマ、さらには哲学的な要素さえ感じられ、一度足を踏み入れた観客を最後まで飽きさせない。

\n\n彼が残した影響は大きく、その情熱は多くの弟子たちに受け継がれている。

桂枝雀門下では、彼の教えを基に新たな試みが続けられ、その革新性は日々洗練されていく。

彼の死後も、人々は彼の作品や録音を通じて彼の芸術を知り、楽しむことができる。

そのようにして、彼の名は決して色褪せることなく、むしろ時代ごとに新たな輝きを放ち続けている。

\n\n伝統と革新の絶妙なバランスを保ちつつ、桂枝雀は笑いという普遍的なテーマに対する新しいアプローチを提案してみせた。

それは彼がただの伝統芸能の継承者で終わらず、真に時代を画する革新者であったことを示している。

落語の未来においても、彼の存在は常に指標であり続け、その遺産はこれからの演者たちの指針となり続けるだろう。

2. 落語家としての成長

桂枝雀は、昭和から平成にかけての日本の落語界を彩った傑出した芸人である。その旅路は、名実ともに落語の名門、桂米朝の薫陶を受けることから始まり、二代目としてその名を襲名することによって確立された。桂枝雀という名前自体が彼の芸風、すなわち、しなやかで流れるような演技を象徴する存在となった。

彼が落語家として成長を遂げる過程には、観客を惹きつける巧みな話術と、計算し尽くされた間の使い方が重要な役割を果たす。舞台上での彼の姿は、自然体でありながらも、その背景には細密に練り上げられた計算と、絶え間ない練習が潜んでいる。とりわけ、喜劇的な演目での表現力においては、彼の真骨頂が示され、多くの人々から高く評価される。

桂枝雀は、名だたる師匠や名人たちの支援の下にありながらも、自身のスタイルを追求し続けた。その過程で、彼は落語という伝統的な枠組みにとどまることなく、現代的な要素を積極的に取り入れる姿勢を見せた。こうした革新性は、彼の演出にも表れ、多くのファンを魅了しつつ、新たな視点から落語の可能性を探究するきっかけを提供した。

さらに、桂枝雀は弟子の育成にも尽力し、その熱意や哲学は次世代の落語家たちへと伝承されている。彼の舞台は、単なる演技を超えて観客に驚きと感動を与え続け、落語の未来を切り開く革新的な存在としての役割を担っていたのである。桂枝雀が残した遺産は、今なお多くの人々に親しまれ、新たなファンを生み出している。その影響力は、未来の落語を語る上で欠かせないものとなるだろう。

3. 独自のスタイルとその評価

桂枝雀は、その独自のスタイルによって多くのファンを魅了した落語家である。彼の演じ方は特に個性的であり、観客を引き込む話術と笑いを引き出すための計算された間にその魅力があった。桂枝雀は、舞台上でのパフォーマンスが一見自然体であるように見えるが、実際には緻密な計算と数えきれないほどの練習が裏に存在していたと言われている。彼の方法は、通常の落語の枠を超えた現代的なアプローチを持つものであり、特に喜劇的な演目においてその際立った表現力が高く評価された。桂枝雀の名は、単に彼が継承したものではなく、彼自身のパフォーマンスのシンボルでもあると言えよう。

彼が確立したスタイルは、伝統を尊重しつつも新しい風を入れるもので、これは多くの弟子たちに受け継がれ、今も変わらずその影響を与え続けている。桂枝雀自身も、門下生の指導に熱心であり、彼の哲学や考え方は弟子たちにもしっかりと刻み込まれている。また、彼の録音された作品は時代を超えて多くの人々に親しまれ、その笑いに満ちたステージは未来を指し示す道標のような存在となった。彼が落語の中で表現した「間」は、単なる時間の経過ではなく、深みのある余韻や次への期待をもたらす重要な要素であった。その結果、桂枝雀が生み出した笑いは、単純に瞬間的な面白さにとどまらず、観客一人ひとりにとって忘れがたい記憶となるのである。このようにして桂枝雀の名前は、落語界の革新者として今もなお輝き続け、新たなファンを生み出している。

彼が確立したスタイルは、伝統を尊重しつつも新しい風を入れるもので、これは多くの弟子たちに受け継がれ、今も変わらずその影響を与え続けている。桂枝雀自身も、門下生の指導に熱心であり、彼の哲学や考え方は弟子たちにもしっかりと刻み込まれている。また、彼の録音された作品は時代を超えて多くの人々に親しまれ、その笑いに満ちたステージは未来を指し示す道標のような存在となった。彼が落語の中で表現した「間」は、単なる時間の経過ではなく、深みのある余韻や次への期待をもたらす重要な要素であった。その結果、桂枝雀が生み出した笑いは、単純に瞬間的な面白さにとどまらず、観客一人ひとりにとって忘れがたい記憶となるのである。このようにして桂枝雀の名前は、落語界の革新者として今もなお輝き続け、新たなファンを生み出している。

4. 落語界への貢献

桂枝雀は、落語の伝統を守りつつも、現代のエッセンスを効率的に取り入れる革新者であった。

彼の演じる落語には、古典的な要素が息づいているが、その背後には新しい要素を取り入れる姿勢が常に隠れていた。

例えば、音楽や現代の社会問題を題材にした演目を通じて、落語という枠を超えて観客に新たな視点を提供したのだ。

彼の刺激的なパフォーマンスは、従来のファンだけでなく、新しい世代の観客をも引き込む力があった。

\n\nさらに彼は、自身のスタイルを自分で完結することなく、次世代に繋げる努力も怠らなかった。

彼の弟子たちは、彼の指導を受けて成長し、新たな才能を開花させた。

桂枝雀の弟子の中には、その影響を受けて有名になった落語家も多く、彼らはそれぞれ独自の演技スタイルを確立しているが、その基盤には必ず桂枝雀から継承した教えがある。

\n\nその影響は、単に技術的なものに留まらず、落語に対する取り組み方や姿勢、そして芸術に対する情熱も含まれている。

桂枝雀の哲学は「落語は笑いで世界を変え得る力がある」というものであり、弟子たちもそのメッセージを胸に抱いて活動している。

後進を育てることに精力的だった彼の姿勢は、結果として今も多くの落語家たちによって受け継がれている。

\n\n桂枝雀の功績は、その作品や録音を通じても広く知れ渡っており、そのユーモアあふれる舞台は、いまでも多くの人々に喜びを与え続けている。

彼の残したものは、単なる一発の笑いではなく、落語という形を超えた深い楽しみと感動である。

そして、それは落語界全体にとっても貴重な財産であり、彼の名前は、これからも語り継がれていくに違いない。

彼の演じる落語には、古典的な要素が息づいているが、その背後には新しい要素を取り入れる姿勢が常に隠れていた。

例えば、音楽や現代の社会問題を題材にした演目を通じて、落語という枠を超えて観客に新たな視点を提供したのだ。

彼の刺激的なパフォーマンスは、従来のファンだけでなく、新しい世代の観客をも引き込む力があった。

\n\nさらに彼は、自身のスタイルを自分で完結することなく、次世代に繋げる努力も怠らなかった。

彼の弟子たちは、彼の指導を受けて成長し、新たな才能を開花させた。

桂枝雀の弟子の中には、その影響を受けて有名になった落語家も多く、彼らはそれぞれ独自の演技スタイルを確立しているが、その基盤には必ず桂枝雀から継承した教えがある。

\n\nその影響は、単に技術的なものに留まらず、落語に対する取り組み方や姿勢、そして芸術に対する情熱も含まれている。

桂枝雀の哲学は「落語は笑いで世界を変え得る力がある」というものであり、弟子たちもそのメッセージを胸に抱いて活動している。

後進を育てることに精力的だった彼の姿勢は、結果として今も多くの落語家たちによって受け継がれている。

\n\n桂枝雀の功績は、その作品や録音を通じても広く知れ渡っており、そのユーモアあふれる舞台は、いまでも多くの人々に喜びを与え続けている。

彼の残したものは、単なる一発の笑いではなく、落語という形を超えた深い楽しみと感動である。

そして、それは落語界全体にとっても貴重な財産であり、彼の名前は、これからも語り継がれていくに違いない。

5. 遺産と影響

桂枝雀が遺した遺産は、彼の死後もなお色褪せず多くの人々の心を打ち続けている。

その作品や録音は、落語を知らない世代や国を超えて親しまれ、新たなファン層を築く源になっている。

彼が演じた落語は、ただの古典の復唱にとどまらず、現代社会にも通じるテーマやユーモアを班ギし、観客に時代を超えた笑いを提供し続ける。

このことが死後も彼を名実ともに革新者たらしめている。

桂枝雀の影響は、単に彼個人の範囲を超えて、広範囲に広がっている。

彼の創り出す空間は、一度見ると忘れ得ない強烈な印象を与え、その後も様々な演者に強い影響を与え続けた。

落語の型から外れることを恐れず、時に大胆にアレンジを加える桂枝雀のスタイルは、多くの後続の落語家たちに新しい可能性を示唆した。

こうした彼の姿勢が、伝統を守りつつも常に新しい風を落語界に吹き込んでいる。

桂枝雀の遺産は、物質的なものだけでなく、精神的な遺産としても受け継がれている。

彼の哲学や考え方、そして落語に対する情熱は、尚も弟子たちに受け継がれ、さらにはその弟子たちから次世代へと連綿と繋がっている。

桂枝雀の笑いは時代を超えて、そして世代を超えて人々に影響を与え続けている。

革新者としての彼の足跡は、これからも長きにわたり落語界を彩り、また新しい挑戦を促す灯火となることであろう。

その作品や録音は、落語を知らない世代や国を超えて親しまれ、新たなファン層を築く源になっている。

彼が演じた落語は、ただの古典の復唱にとどまらず、現代社会にも通じるテーマやユーモアを班ギし、観客に時代を超えた笑いを提供し続ける。

このことが死後も彼を名実ともに革新者たらしめている。

桂枝雀の影響は、単に彼個人の範囲を超えて、広範囲に広がっている。

彼の創り出す空間は、一度見ると忘れ得ない強烈な印象を与え、その後も様々な演者に強い影響を与え続けた。

落語の型から外れることを恐れず、時に大胆にアレンジを加える桂枝雀のスタイルは、多くの後続の落語家たちに新しい可能性を示唆した。

こうした彼の姿勢が、伝統を守りつつも常に新しい風を落語界に吹き込んでいる。

桂枝雀の遺産は、物質的なものだけでなく、精神的な遺産としても受け継がれている。

彼の哲学や考え方、そして落語に対する情熱は、尚も弟子たちに受け継がれ、さらにはその弟子たちから次世代へと連綿と繋がっている。

桂枝雀の笑いは時代を超えて、そして世代を超えて人々に影響を与え続けている。

革新者としての彼の足跡は、これからも長きにわたり落語界を彩り、また新しい挑戦を促す灯火となることであろう。

6. 最後に

桂枝雀という名は、ただの落語家ではなく、革新者として記憶され続ける存在である。彼のユニークな演じ方と間の取り方により、落語という伝統芸能に新しい風を吹き込んだ。古典的なスタイルの中に現代的な要素を組み込み、その演技は観衆を巻き込みながら独自の物語を展開する。

彼の作品は、今も多くの人々に親しまれ、その新鮮さと独自性が新たなファンを生み出している。弟子たちへの影響も大きく、彼の考えや情熱は後世へとしっかり受け継がれている。彼が遺した落語は、元の形を保ちつつも新しい味わいを持ち、時を超えて革新を続ける芸術として生き続ける。桂枝雀の笑いのステージは、瞬間の笑いを超えて、持続的な感動と共に人々の心に残り続けるだろう。総じて、彼の影響力と遺産は、これからも落語という芸術を豊かに彩り続けるに違いない。